修回日期: 2009-09-16

接受日期: 2009-09-28

在线出版日期: 2009-11-18

目的: 了解2008年我国其他感染性腹泻的流行概况和病原学.

方法: 对中国疾病控制信息系统"疾病监测信息报告管理系统"2008年收到的全国其他感染性腹泻的病例报告的病原信息进行统计分析.

结果: 在报告的70余万病例中, 5岁及以下儿童占病例总数的50.98%, 死亡总数的69.64 %. 4.03%的病例报告了病原学诊断结果, 其中90.65%为病毒性, 8.97%为细菌性. 在报告的病毒性感染性腹泻中, 以轮状病毒(92.75%)和腺病毒(4.34%)感染为主. 在报告的细菌性感染性腹泻中, 以副溶血弧菌(65.26%)和沙门菌(20.70%)感染为主.

结论: 感染性腹泻主要危害5岁以下儿童. 腹泻病病原诊断信息具有公共卫生学意义, 感染性腹泻病病原诊断信息报告率和报告质量亟待提高.

引文著录: 张昕, 高永军, 冯子健, 王子军, 冉陆. 2008年全国其他感染性腹泻报告病例信息分析. 世界华人消化杂志 2009; 17(32): 3370-3375

Revised: September 16, 2009

Accepted: September 28, 2009

Published online: November 18, 2009

AIM: To analyze the etiological and epidemiological characteristics of infectious diarrhea (other than cholera, dysentery, typhoid and paratyphoid) cases reported in China in 2008.

METHODS: The data of infectious diarrhea (other than cholera, dysentery, typhoid and paratyphoid) cases reported in China in 2008 were retrieved from Chinese Information System for Diseases Control and Prevention and analyzed.

RESULTS: Of more than 70 million cases of infectious diarrhea (other than cholera, dysentery, typhoid and paratyphoid) reported, 50.98% of the cases and 69.64 % of the deaths occurred in children aged ≤ 5 years. In nearly 30000 cases with pathogen information, viruses (90.65%) and bacteria (8.97%) were found to be major pathogens. In bacterial diarrhea, Vibrio parahaemolyticus (65.26%) and Salmonella (20.70%) are major pathogens, accounting for 85.96%. In viral diarrhea, rotavirus (92.75%) and adenovirus (4.34%) are major pathogens, accounting for 97.09%.

CONCLUSION: Infectious diarrhea (other than cholera, dysentery, typhoid and paratyphoid) mainly affects children aged less than 5 years. The diagnostic information concerning the pathogens of infectious diarrhea has important implications for public health. However, the quality and timeliness of the reported information need to be improved, and the data need to be enriched.

- Citation: Zhang X, Gao YJ, Feng ZJ, Wang ZJ, Ran L. Analysis of the pathogens in infectious diarrhea (other than cholera, dysentery, typhoid and paratyphoid) cases reported in China in 2008. Shijie Huaren Xiaohua Zazhi 2009; 17(32): 3370-3375

- URL: https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v17/i32/3370.htm

- DOI: https://dx.doi.org/10.11569/wcjd.v17.i32.3370

在我国其他感染性腹泻是丙类传染病, 对感染性腹泻诊断和报告的依据为《感染性腹泻诊断标准(WS271-2007)》, 其中对感染性腹泻的定义为"由病原微生物及其产物或寄生虫所引起的、以腹泻为主要临床特征的一组传染病, 本标准则仅指除霍乱、痢疾、伤寒、副伤寒以外的感染性腹泻". 当今, 感染性腹泻普遍流行于世界各地, 是全球性重要的公共卫生问题之一[1]. 在我国, 2008年其他感染性腹泻在38种法定传染病中发患者数居前3位[2]. 其他感染性腹泻病例可以按照临床诊断的标准进行诊断和报告, 目前没有特别要求提供病原学检测结果. 在"全国疾病监测信息报告管理系统"上报告的其他感染性腹泻的病例中, 有病原学诊断结果的病例比例很低. 实际上, 许多医院的临床实验室进行了大量的病原学检测, 但只有少部分通过网络进行了报告. 病原学检测结果对于感染性腹泻的预防和控制有重要的公共卫生的意义, 可以帮助我们了解和掌握腹泻病原谱的构成及变化情况, 为采取防控措施提供依据[3].

2008-01-01/12-31中国疾病控制信息系统"疾病监测信息报告管理系统"收到的其他感染性腹泻的病例报告.

对中国疾病控制信息系统"疾病监测信息报告管理系统"中收集到的数据进行数据清理, 并对流行病学信息进行统计学描述. 通过数据整理, 对报告病原学信息的病例进行重点分析, 同时对各类病原的病例分布情况进行描述, 对重要病原进行详细的数据描述和数据分析. 对收集到的全国其他感染性腹泻的病例报告的病原信息进行描述性统计分析.

2008年全国31个省(自治区、直辖市)共报告其他感染性腹泻病例733796例, 报告发病率为55.54/10万, 报告死亡56例.

2.1.1 地区分布: 报告病例数居前5位的地区为浙江(111904)、广东(111304)、河北(49089)、北京(48647)和天津(44161), 占全国报告病例总数的49.76%. 报告发病率居前5位的地区为天津(396.06/10万)、北京(297.90/10万)、浙江(221.15/10万)、宁夏(147.61/10万)和广东(117.79/10万).

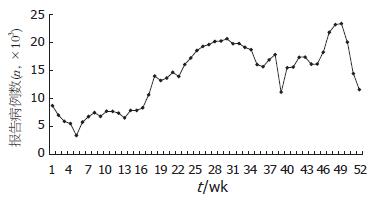

2.1.2 时间分布: 其他感染性腹泻报告病例数在夏季和冬季出现了2个高峰, 第1个高峰在第23-34周, 第二个高峰在第45-50周(图1).

2.1.3 人群分布: 报告病例中, 男性436 597例, 女性297199例, 男女性别比为1.47:1; 0-1岁组发患者数为201464例, 占总数的27.46%, 报告发病率为1174.04/10万, 死亡25例, 占死亡总数的44.64%; 3岁及3岁以下病例357 112例, 占病例总数的48.67%, 死亡38例, 占死亡总数的67.86%; 5岁及5岁以下病例374098, 占病例总数的50.98%, 死亡39例, 占死亡总数的69.64%. 在报告病例和死亡患者中, 均以散居儿童为主, 报告病例354034例(48.25%), 死亡38例(67.86%).

在网络报告的个案表备注栏里提供了病原学诊断的病例共29587例, 占全部报告病例总数的4.03%, 其中病毒性感染26 825例, 细菌性感染2655例, 真菌感染97例, 细菌/真菌与病毒混合感染14例(表1).

| 病原 | 报告地区数 | 报告机构数 | n | 构成比(%) |

| 病毒 | 28 | 322 | 26825 | 90.66 |

| 细菌 | 26 | 243 | 2655 | 8.97 |

| 真菌 | 15 | 54 | 93 | 0.31 |

| 混合感染 | 4 | 5 | 14 | 0.05 |

| 合计 | 29 | 525 | 29587 | 100.00 |

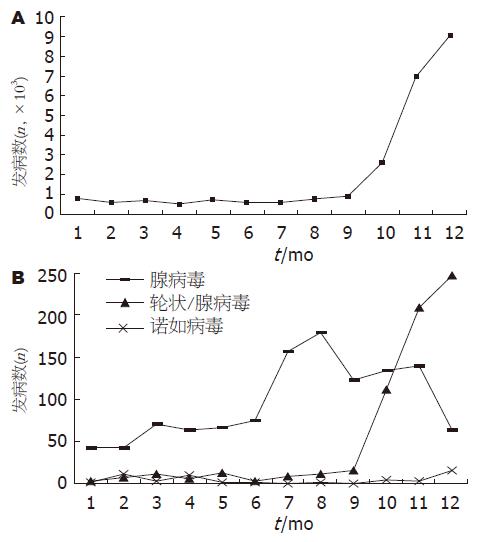

全国共报告26825例病毒性感染性腹泻, 其中轮状病毒引起的感染24881例, 占总数的92.75%, 报告病例数最少的为杯状病毒2例(表2). 病毒性腹泻的发病高峰主要集中在秋冬季(图2).

| 分型 | 报告地区数 | 报告机构数 | n | 构成比(%) |

| 轮状病毒 | 28 | 294 | 24881 | 92.75 |

| 腺病毒 | 4 | 8 | 1164 | 4.34 |

| 轮状/腺病毒 | 2 | 4 | 646 | 2.41 |

| 诺如病毒 | 5 | 12 | 53 | 0.20 |

| ±状病毒 | 1 | 2 | 2 | 0.01 |

| 未分型 | 15 | 31 | 79 | 0.29 |

| 合计 | 28 | 323 | 26825 | 100.00 |

轮状病毒报告病例数最多的地区为广东(12705例, 51.06%), 其次为浙江(6748例, 27.12%)和北京(1164例, 4.68%). 其中, 广东省深圳市宝安区报告病例4722例, 浙江省杭州市下城区报告病例2591例, 居区县报告病例数的前2位. 此外, 有4家医院报告的病例数超过了1000例, 分别为浙江大学医学院附属儿童医院(2560例)、珠海市妇幼保健院(1798例)、深圳市儿童医院(1314例)、宝安区观澜人民医院(1108例). 轮状病毒感染性腹泻病例从10月份起出现升高趋势, 到12月份达到最高峰(图2). 在24 881例实验室确诊轮状病毒病例中, 15599例为男性, 9282例为女性, 男女比为1.68:1. 其中, 年龄小于1岁的有14 189例, 占总数的57.03%; 1-2岁年龄组为7523例, 占总数的30.24%, 5岁及5岁以下儿童共报告病例23 916例, 占总数的96.12%. 报告病例中, 以散居儿童居多为23285例, 占总数的93.59%.

病毒性腹泻中报告病例数据第2位的为腺病毒腹泻(1164例, 4.34%), 主要集中在广东省(1093例, 93.90%). 珠海市妇幼保健院报告病例996例, 报告病例数占腺病毒报告总数的85.57%. 腺病毒腹泻7-11月份为高发月份, 8月份达到发病高峰(180例), 报告病例的男女性别比为1.77:1, 发病年龄小于1岁的有765例, 占总数的65.72%. 报告轮状/腺病毒腹泻病例最多的地区为广东(596例, 92.26%), 报告诺如病毒腹泻病例最多的地区也为广东(34例, 64.15%). 53例诺如病毒病例中, 男女性别比为0.71:1, 感染者主要为儿童和青少年, 小于9岁及9岁组有22例, 占总数的41.51%, 小于19岁及19岁组有32例, 占总数的60.38%, 其报告的发病高峰在2月(11例)和4月(10例). 杯状病毒仅有2例, 均来自于广西桂林市龙胜各族自治县.

在2655例细菌性感染性腹泻中有病原学检测信息共1831例. 报告单位(包括各级医院和疾控中心)共200家, 分布在26个省市自治区. 共报告病原20大类, 居报告病例数前两位的是副溶血弧菌(1195例)和沙门菌(379例), 分别占病例总数的65.26%和20.70%. 沙门菌病例报告省份和报告机构数最多(表3).

| 病原 | 报告地区数 | 报告机构数 | n | 构成比 (%) |

| 弧菌 | 6 | 44 | 1206 | 65.87 |

| 副溶血弧菌 | 5 | 43 | 1195 | 65.26 |

| 河弧菌 | 3 | 4 | 5 | 0.27 |

| 拟态弧菌 | 1 | 1 | 2 | 0.11 |

| 创伤弧菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 麦氏弧菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 非O-1霍乱弧菌 | 2 | 2 | 2 | 0.11 |

| 沙门菌 | 23 | 126 | 379 | 20.70 |

| 大肠杆菌 | 12 | 28 | 65 | 3.55 |

| 克雷伯菌 | 5 | 9 | 53 | 2.89 |

| 弯曲菌 | 2 | 6 | 51 | 2.79 |

| 肠球菌 | 3 | 3 | 9 | 0.49 |

| 变形杆菌 | 4 | 5 | 8 | 0.44 |

| 铜绿假单胞菌 | 3 | 6 | 6 | 0.33 |

| 枸橼酸杆菌 | 2 | 4 | 6 | 0.33 |

| 肠杆菌 | 2 | 2 | 5 | 0.27 |

| 阴沟肠杆菌 | 2 | 2 | 4 | 0.22 |

| 产气肠杆菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 气单胞菌 | 3 | 3 | 3 | 0.16 |

| 温和气单胞菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 嗜水气单胞菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 豚鼠气单胞菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 链球菌 | 3 | 3 | 3 | 0.16 |

| 牛链球菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 粪链球菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 链球菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 葡萄球菌 | 3 | 3 | 3 | 0.16 |

| 金黄色葡萄球菌 | 2 | 2 | 2 | 0.11 |

| 人葡萄球菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 耶尔森菌 | 3 | 3 | 3 | 0.16 |

| 嗜麦芽假单胞菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 类志贺邻单胞菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 鲍曼氏不动杆菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 粪产碱杆菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 志贺菌* | 12 | 21 | 26 | 1.42 |

| 宋内 | 3 | 4 | 7 | 0.38 |

| 福氏 | 4 | 6 | 6 | 0.33 |

| 菌痢 | 6 | 8 | 9 | 0.49 |

| 未分型 | 2 | 3 | 4 | 0.22 |

| 沙雷菌 | 1 | 1 | 1 | 0.05 |

| 总计 | 26 | 200 | 1831 | 100.00 |

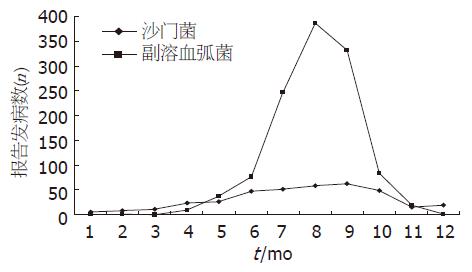

副溶血弧菌病例均为沿海地区报告, 主要集中在上海(1051)和广东(117), 2地区病例占报告病例总数的97.74%. 上海市宝山区报告了338例病例, 其中265例为宝山区市一宝山分院报告; 广东省深圳市宝安区报告了116例病例, 其中116例为宝安区西乡人民医院报告. 此外, 浙江(24例)、福建(2例)和江苏(1例)也有病例报告. 副溶血弧菌发病的季节性特征明显, 在1-3月份病例报告较少, 4月份起开始逐渐增多, 在7-9三个月到达高峰(图3). 在报告的1195例副溶血弧菌病例中, 男女比为0.96:1, 以青壮年报告发病数居多, 18-60岁各年龄组均匀分布, 24-27岁4个年龄组别的发病数最多, 均大于40例.

23个省份的126家机构报告了沙门菌实验室诊断病例, 主要集中在上海、广东、北京和浙江(共289例), 4省病例占病例总数的76.25%. 报告病例数最多的为上海(135例, 35.62%), 报告沙门菌病例的机构数最多的也为上海, 共有36家医院和疾控中心报告病例. 沙门菌实验室诊断病例全年均有报告, 从4月份起开始出现增多的趋势, 6-10月份发病水平均维持在相对较高水平, 其中9月份病例数最多(图3). 180例沙门菌病例有血清分型结果, 共有22个血清型; 43例仅标明了血清群(表4). 鼠伤寒沙门菌的报告省份(14个)和报告病例数(103例)最多, 占沙门菌病例总数的27.18%, 占有血清分型病例总数的57.22%. 报告病例主要集中在上海、浙江、新疆、广东和北京.

| 血清型 | 报告省份 | 报告病例 | |

| n | 构成比(%) | ||

| 鼠伤寒 | 14 | 103 | 27.18 |

| 肠炎 | 4 | 14 | 3.69 |

| 猪霍乱 | 8 | 11 | 2.90 |

| 伦敦 | 2 | 9 | 2.37 |

| 斯坦利 | 2 | 6 | 1.58 |

| 德比 | 3 | 5 | 1.32 |

| 都柏林 | 2 | 4 | 1.06 |

| 伤寒 | 2 | 4 | 1.06 |

| 科特布斯 | 1 | 3 | 0.79 |

| 奥兰宁堡 | 1 | 2 | 0.53 |

| 鸡 | 2 | 2 | 0.53 |

| 山夫登堡 | 1 | 2 | 0.53 |

| 圣保罗 | 1 | 2 | 0.53 |

| 汤卜逊 | 1 | 2 | 0.53 |

| 仙台 | 1 | 2 | 0.53 |

| 亚利桑那 | 1 | 2 | 0.53 |

| 猪伤寒 | 1 | 2 | 0.53 |

| 阿拉伯 | 1 | 1 | 0.26 |

| 病牛 | 1 | 1 | 0.26 |

| 基桑加尼 | 1 | 1 | 0.26 |

| 韦太夫雷登 | 1 | 1 | 0.26 |

| 迪凯氏 | 1 | 1 | 0.26 |

| B群 | 4 | 17 | 4.49 |

| C群 | 2 | 11 | 2.90 |

| D群 | 1 | 12 | 3.17 |

| E群 | 1 | 3 | 0.79 |

| 非A-F群 | 1 | 2 | 0.53 |

| 未分型 | 16 | 154 | 40.63 |

| 总计 | 23 | 379 | 100.00 |

379例沙门菌实验室诊断病例中, 男女比为1.22:1. 其中, 年龄小于1岁的有71例, 占总数的18.73%, 5岁及5岁以下儿童共128例, 占总数的33.77%. 报告病例中, 以散居儿童居多为115例, 占总数的30.34%.

除沙门菌和副溶血弧菌外, 大肠杆菌、克雷伯菌、弯曲菌和志贺菌也是引起病例数较多的细菌性病原. 全国共有12个省市自治区28家机构报告大肠杆菌65例, 占总数的4.72%, 其中包括1起发生在广西桂林某小学的16人的暴发, 患者均为学生, 在学生学校饮用水中检出肠道侵袭性大肠艾希氏菌(O144: K). 全国共报告克雷伯菌病例53例, 占细菌性病例总数的3.85%, 其中广东省深圳市宝安区人民医院报告了其中的36例, 占总数的67.92%. 全国共报告弯曲菌病例51例, 占细菌性病例总数的3.70%, 其中浙江大学医学院附属儿童医院报告了41例, 占弯曲菌病例报告总数的80.39%. 空肠弯曲菌在世界各地的发病率明显升高, 已成细菌性腹泻中最常见的致病菌[4].

全国15个省份52家机构共报告93例真菌、酵母菌引起的感染性腹泻, 男女性别比为1.68:1, 发病年龄段人数最多的为小于1岁年龄组(8例)和1-2岁年龄组(8例).

感染性腹泻全年均有病例报道, 报道发病率为55.54/10万. 全年有2个流行高峰, 第一个高峰在第6-8月, 多为细菌性病原感染; 第二个高峰在第11-12月, 多为病毒性感染. 感染性腹泻主要危害5岁以下儿童. 在2008年全国感染性腹泻的报告病例中, 5岁以下儿童病例数超过50%, 占死亡病例的69.64%、轮状病毒实验室诊断病例的96.12%, 沙门菌实验室诊断病例的33.77%.

病例的病原学检测信息, 经过收集和分析后反映出病原学的流行规律和变化趋势, 是制定预防控制策略的重要科学依据之一. 医疗机构内大量的病原学检测信息, 如果不加以收集和利用, 发挥其公共卫生价值, 是信息资源的一种浪费. "全国疾病监测信息报告管理系统"为腹泻病病原检测信息的报道提供了平台, 部分地区的医疗机构在进行感染性腹泻病例报道的同时报告病原检测结果, 使病例个案信息经过汇总分析后, 发挥了更大的公共卫生作用. 有病原信息报告的医疗结构数量和已经报告的数据量, 相对于有病原检测能力的医疗机构数量及已经形成的病原检测数据量, 仅仅是"冰山一角"[5], 因此本文分析的病原学诊断数据有其局限性. 及时发现聚集病例是暴发监测的主要内容. 网络报告的感染性腹泻病例的病原检测信息, 为发现聚集病例提供了可能. 网络报道的病原信息的增加, 将有利于及时发现暴发. 通过2008年的数据分析, 也确实发现了聚集性病例.

目前网络报告的腹泻病原信息中无病原检测方法的信息, 无法判断是分离培养到菌毒株还是应用免疫学方法、分子生物学的方法. 即使是用同样的方法, 不同试剂的灵敏性、准确性也可能存在差异, 因此, 无法评估不同地区和不同医院的数据的可比性. 此外, 部分病原的报道地区和报道机构相对比较集中, 如报告的腺病毒腹泻病例中85.57%的病例报道来自珠海市妇幼保健院, 80.39%的弯曲菌病例由浙江大学附属儿童医院报告的, 67.92%的克雷伯菌病例来自广东省深圳市宝安区人民医院. 这种情况的出现与这些医院实验室开展的检验项目、检验水平、医院对病例诊断结果的报告意识等多种因素有关.

2008年报告的感染性腹泻病原中包括肠球菌、变形杆菌、铜绿假单胞菌、枸橼酸杆菌、肠杆菌、鲍曼氏不动杆菌、粪产碱杆菌、沙雷菌等条件致病菌. 其中一些正常肠道菌群中的条件致病菌的致病性如何确认、正常人经常带菌的条件致病菌的病原性如何确认, 目前并没个案诊断标准或报告标准.

广谱抗生素的使用对肠道正常菌群的破坏常常导致抗生素性腹泻, 抗生素性腹泻是感染性腹泻中重要的一类[1]. 其中艰难梭菌腹泻占有重要地位, 在我国已有大量临床报告, 但在2008年网络报告感染性腹泻病例中病原信息未见有艰难梭菌感染的报告.

诊断和报告标准是基础性的技术文件, 《感染性腹泻诊断标准(WS271-2007)》需要修订和完善, 增加对抗生素性腹泻、条件致病菌腹泻的诊断和报告的技术内容. 由于感染性腹泻病原的多样和复杂性, 需要制定感染性腹泻的报告细则来提高报告的质量. 疾控部门应指导和培训医疗机构做好感染性腹泻病病原诊断信息的报告, 以提高报告质量. 为提高数据的可比性, 医疗机构需要逐步规范检验方法, 提高实验室质量管理水平. 医疗机构在完成病原的基本检验和诊断后, 菌毒株和病例信息如能传送到疾控机构, 继续完成有公共卫生意义的检验项目, 并及时反馈给医疗机构, 将会大大提高我国感染性腹泻的监测水平, 同时也有益于对腹泻病例的诊疗.

腹泻病是全球性的公共卫生问题之一, 据WHO资料表明, 2002年腹泻病在全球死因顺位中列第7位, 在中国其发病率仅次于上呼吸道感染.

潘秀珍, 教授, 福建省立医院消化内科

腹泻病是在全世界范围内广泛流行, WHO将食源性疾病负担作为当今的研究重点, 并组织相关领域的专家进行疾病负担的研究.

WHO发布2009年卫生统计报告中指出, 在全球5岁以下儿童死亡构成原因中, 腹泻病占16.8%, 在中国造成5岁以下儿童死亡构成原因的10.5%.

本文将我国其他感染性腹泻的病原学信息与流行病学信息相结合, 进行数据分析.

病原学信息促进临床对其他感染性腹泻的防治, 并有利于公共卫生部门发现暴发.

本研究立题有依据, 诊断规范, 统计正确, 讨论简洁, 论点明确, 技术难度一般, 结果对其他感染性腹泻的临床防治和进一步研究有一定的价值和参考意义.

编辑: 李军亮 电编: 吴鹏朕

| 5. | WHO International Food Safety Authorities Network (INFOSAN). Codex Alimentarius the International Food Standards. INFOSAN Information Note No. 4/2008. cited 2009-08-05. Available from: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/No_04_Codex_Jun08_en.pdf. |