Copyright

©The Author(s) 2004. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

丙型肝炎病毒非结构蛋白5A结合蛋白37小鼠同源基因的克隆化及结构分析

成军, 李克, 王琳, 陆荫英, 刘妍, 钟彦伟

成军, 李克, 王琳, 陆荫英, 刘妍, 钟彦伟, 中国人民解放军第302医院传染病研究所基因治疗研究中心、全军病毒性肝炎防治研究重点实验室 北京市 100039

成军, 男, 1963-08-17生, 山东省淄博市人, 汉族. 1986年毕业于第一军医大学军医系, 获医学学士学位, 1989年毕业于军医进修学院, 获传染病学硕士学位, 1994年毕业于北京医科大学, 获传染病学博士学位, 1994-11-17/1997-12-01在美国得克萨斯大学健康科学中心临床免疫与传染病科完成博士后研究, 主任医师, 主要研究肝炎病毒与肝细胞相互作用的分子生物学机制.

ORCID number: $[AuthorORCIDs]

基金项目: 国家自然科学基金攻关项目, No. C03011402, No. C30070689, No. C39970674, No. C30070689; 军队"九、五"科技攻关项目, No. 98D063; 军队回国留学人员启动基金项目, No. 98H038; 军队"十、五"科技攻关青年基金项目, No. 01Q138; 军队"十、五"科技攻关面上项目, No. 01MB135.

电话: 010-66933391 传真: 010-63801283

收稿日期: 2003-07-12

修回日期: 2003-08-10

接受日期: 2003-08-16

在线出版日期: 2004-02-15

目的: 克隆丙型肝炎病毒(HCV)非结构蛋白5A(NS5A)结合蛋白37(NS5ABP37)的小鼠同源基因, 为阐明小鼠NS5ABP37基因的生物学功能奠定基础, 探索HCV NS5A蛋白与NS5ABP37蛋白之间的结合在慢性丙型肝炎的发病机制中可能的作用.

方法: 利用酵母双杂交系统3, 以HCV NS5A蛋白作为诱饵, 筛选肝细胞cDNA文库, 首先获得HCV NS5A结合的人肝细胞蛋白的新的编码基因. 利用生物信息学(bioinformatics)技术确定NS5ABP37的小鼠同源基因序列. 利用GenBank在线分析软件, 对小鼠NS5ABP37蛋白一级结构特点进行分析.

结果: 通过酵母双杂交技术获得了人NS5ABP37的编码基因. 利用生物信息学技术确定了小鼠NS5ABP37的基因序列. 利用分子生物学技术获得了小鼠的NS5ABP37的基因克隆, 小鼠NS5ABP37基因开放读码框架(ORF)为1 488 nt, 编码产物由495 aa组成. 计算分子量为54 583.67道尔顿, 预测等电点(pI)为4.70. 小鼠NS5ABP37与白细胞抗原相关(leukocyte antigen related, LAR)蛋白前体蛋白(LAR protein precursor)同源. 小鼠HCV NS5ABP37基因序列被美国核苷酸数据库GenBank收录, 收录号为AY234860.

结论: 成功确定、克隆了小鼠的NS5ABP37基因序列, 并证实与白细胞抗原相关蛋白前体蛋白具有一定的同源性. 这一结果, 为进一步阐明小鼠的NS5ABP37基因的功能, 阐明HCV感染的发病机制奠定了坚实的基础.

关键词: N/A

引文著录: 成军, 李克, 王琳, 陆荫英, 刘妍, 钟彦伟. 丙型肝炎病毒非结构蛋白5A结合蛋白37小鼠同源基因的克隆化及结构分析. 世界华人消化杂志 2004; 12(2): 291-297

Identification and sequence analysis of mouse homologous gene coding for hepatitis C virus non-structural protein 5A-binding protein 37

Jun Cheng, Ke Li, Lin Wang, Yin-Ying Lu, Yan Liu, Yan-Wei Zhong

Jun Cheng, Ke Li, Lin Wang, Yin-Ying Lu, Yan Liu, Yan-Wei Zhong, Gene Therapy Research Center, Institute of Infectious Diseases, 302 Hospital of PLA, Beijing 100039, China

Supported by: National Natural Science Foundation of China No. C03011402, No. C30070689, and Returned Scholarship of General Logistics Department of PLA of China.

Correspondence to: Dr. Jun Cheng, Gene Therapy Research Center, Institute of Infectious Diseases, The 302 Hospital of PLA, 100 Xisihuanzhong Road, Beijing 100039, China. cj@genetherapy.com.cn

Received: July 12, 2003

Revised: August 10, 2003

Accepted: August 16, 2003

Published online: February 15, 2004

AIM: To clone murine homologous gene to human NS5ABP37 gene, and to elucidate its biological functions and the possible effects in the pathogenesis of hepatitis C virus (HCV) infection.

METHODS: Yeast-two hybrid system was employed to screen the human liver cDNA library by using non-structural protein 5A (NS5A) of hepatitis C virus (HCV) as the bait. According to the homologous role between the species, a murine NS5ABP37 homologous to human NS5ABP37 was deduced by bioinformatics methods. The primary sequence of murine NS5ABP37 was searched for conserved domains by online tools of GeneBank.

RESULTS: Human NS5ABP37 was screened and cloned from human liver cDNA library by yeast-two hybrid system 3. The murine NS5ABP37 was deduced by bioinformatics methods. The open reading frame (ORF) of murine NS5ABP37 consisted of 1 488 nt encoding a protein of 495 amino acids. Calculated molecular weight was 54 583.67 dalton and predicted pI was 4.70. From the homologous protein search, murine NS5ABP37 was demonstrated homologous to leukocyte antigen related (LAR) protein precursor. The sequence of murine NS5ABP37 was deposited into GenBank, and the accession number was AY234860.

CONCLUSION: Successful identification and cloning of murine NS5ABP37, which is homologous to LAR protein precursor, paves a way for elucidating the biological function of murine NS5ABP37 and pathogenesis of hepatitis C virus infection.

Key Words: N/A

0 引言

肝炎病毒与肝细胞之间的相互作用是病毒性肝炎发病机制的重要组成部分[1-5]. 肝细胞获得肝炎病毒的基因、肝炎病毒蛋白的表达, 通过多种复杂的机制对于感染的肝细胞的基因表达谱产生显著的影响; 肝炎病毒蛋白与肝细胞中蛋白结合形成异二聚体或多聚体, 对于肝细胞蛋白的功能产生显著影响; 肝炎病毒作为一种简单的生物类型, 肝细胞中的蛋白与肝炎病毒DNA/RNA的结合, 对于肝炎病毒基因组的复制和表达不仅是可能的, 而且也是肝炎病毒生活周期所必需的[6-10]. 所有这些相互作用, 对于肝炎病毒的生存至关重要, 同时也是病毒性肝炎发病机制的关键所在[11-15]. 我们应用酵母双杂交技术对丙型肝炎病毒(HCV)的非结构蛋白5A(NS5A)在肝细胞中的结合蛋白进行了筛选, 获得了一个未知功能基因, 命名为HCV NS5A结合蛋白37(NS5ABP37)[7], 我们利用分子生物学技术与生物信息学技术相结合的策略, 克隆了小鼠的NS5ABP37编码基因, 并对其序列进行分析.

1 材料和方法

1.1 材料

pGBKT7-BD克隆载体、pGADT7-AD克隆载体、pGBKT7-53对照质粒、pGBKT7-Lam对照质粒, Saccharomyces cerevisiae AH109酵母株、Y187酵母株(K1612-1)、预转化入酵母的对照质粒pGBKT7-53(AH109)、编码DNA-BD/鼠p53融合蛋白、pTD1-1 (Y187)、质粒pACT2中编码AD/SV40大T抗原融合蛋白、预转化的肝细胞cDNA文库(Y187)、质粒pACT2表达AD/cDNA文库融合蛋白(PT3183-1). 酵母YPDA培养基、SD/-Trp、SD/-Leu、SD/-Trp/-Leu、SD/-Trp/-Leu/-His、SD/-Trp/-Leu/-His/-Ade, X-α-半乳糖苷酶(Gal)等购自Clontech公司.半硫酸腺苷、醋酸锂购自Sigma公司.抗c-myc单克隆抗体本室自制.由购自ATCC的1-9E10.2杂交瘤产生, HepG2细胞为本室保存细胞株[7].

1.2 方法

1.2.1 诱饵质粒载体的构建及酵母配合实验: 人HCV NS5A结合蛋白37(NS5ABP37)的基因克隆化见文献[7].

1.2.2 小鼠HCV NS5ABP37同源基因的克隆化: 根据生物信息学分析结果, 确定NS5ABP37小鼠同源基因序列. 对蛋白质一级结构的特点进行生物信息学分析[16-23].

2 结果

2.1 小鼠HCV NS5ABP37同源基因的克隆化

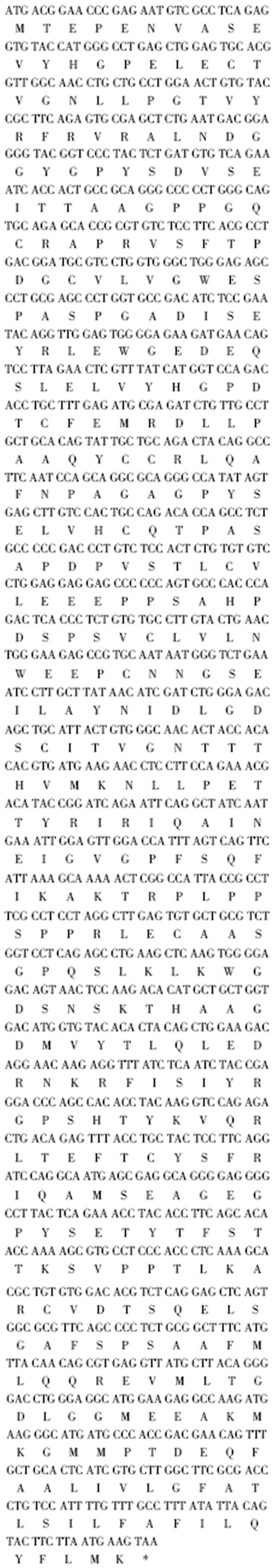

NS5ABP37小鼠同源基因序列分析结果表明, 小鼠NS5ABP37基因开放读码框架(ORF)为1 488 nt, 编码产物由495 aa组成(图1). 计算分子量为54 583.67道尔顿, 等电点(pI)为4.70. 小鼠HCV NS5ABP37基因序列被美国核苷酸数据库GenBank收录, 收录号为AY234860.

图1 小鼠NS5ABP37基因序列及其编码产物序列.

对于小鼠HCV NS5ABP37蛋白的同源性蛋白数据库进行搜索, 发现与白细胞抗原相关(leukocyte antigen related, LAR)蛋白前体蛋白(LAR protein precursor), 即蛋白酪氨酸磷酸酶Lar前体(protein-tyrosine phosphatase Lar precursor)或称为蛋白酪氨酸磷酸盐磷酸水解酶(protein-tyrosine-phosphate phosphohydrolase, dLAR)具有高度的同源性. 这种同源性提示了小鼠HCV NS5ABP37蛋白功能的特点.

2.2 人、小鼠HCV NS5ABP37蛋白一级结构序列的同源性比较

对于人HCV NS5ABP37(AF543840)和小鼠NS5ABP37基因序列的蛋白质一级结构序列的同源性进行比较, 人和小鼠的NS5ABP37蛋白质一级结构的同源性为90.91%(450/495)(图2).

图2 人和小鼠HCV NS5A结合蛋白37蛋白一级结构序列的比较.

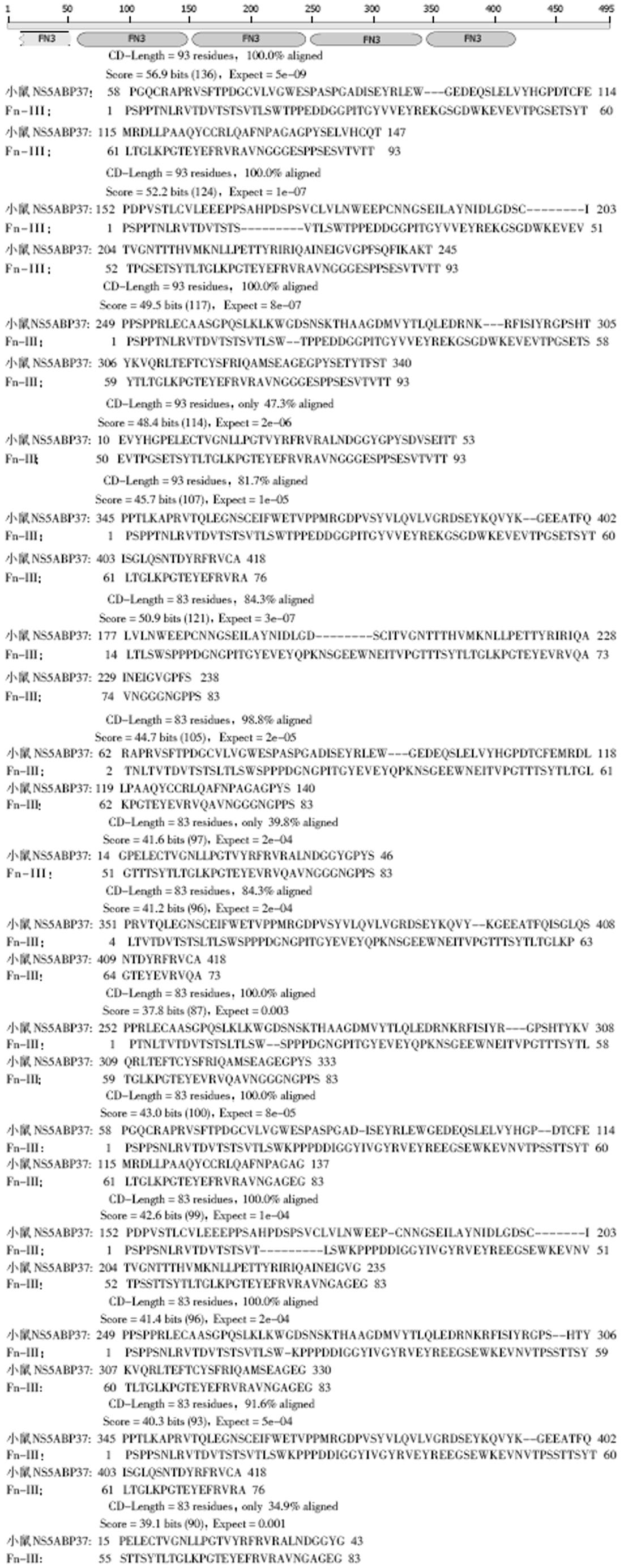

2.3 小鼠HCV NS5ABP37同源基因保守结构位点的生物信息学分析

在小鼠NS5ABP37蛋白质一级结构序列中发现了一系列的纤维连接蛋白3型结构域(fibronectin type 3 domain, Fn-III), Fn-III是血浆蛋白纤维连接蛋白(Fn)结构内部的3种重复结构序列之一. 大约2%的动物蛋白分子结构中含有Fn-III重复序列结构, 包括细胞内蛋白、细胞外基质蛋白、跨膜细胞因子受体、酪氨酸磷酸酶受体以及黏附分子等. 在细菌的糖基水解酶分子结构中也含有Fn-III样结构域(图3).

3 讨论

HCV属于RNA病毒, 所以其发病机制与乙型肝炎病毒这种DNA病毒是不同的, 没有病毒DNA与肝细胞基因组DNA整合、对于宿主基因组的异常调节的环节[24-30]. HCV感染的发病机制, 更多的是通过病毒的RNA、蛋白质成分对于肝细胞的异常调节而实现的. 因此, 研究HCV与肝细胞之间的相互调节的分子生物学机制具有十分重要的意义. 在HCV基因组编码的一系列的结构和非结构蛋白中, 非结构蛋白5A是一种具有多种生物学功能的蛋白类型. 体外的细胞转染试验结果表明, NS5A基因转染可以引起细胞系、甚至原代细胞发生恶性转化, NS5A转基因小鼠也发生肝细胞癌. 所有这些证据都表明NS5A蛋白对于肝细胞的信号转导、细胞周期、细胞凋亡等环节具有显著的调节作用[7,28]. HCV对于肝细胞影响的机制很复杂, 其中之一就是HCV NS5A蛋白与肝细胞中的蛋白之间的结合, 改变了肝细胞内正常的信号转导途径[31-38]. 我们在探索NS5A蛋白结合的肝细胞内的蛋白类型时, 发现了一种未知功能蛋白可以与HCV NS5A蛋白结合, 命名为NS5ABP37. 本项研究, 我们应用生物信息学技术结合分子生物学技术, 克隆、鉴定了小鼠的NS5ABP37同源基因. 通过生物信息学技术分析, 发现小鼠和人的NS5ABP37基因序列具有高度的同源性. 同时发现NS5ABP37蛋白与LAR具有高度的同源性, 提示NS5ABP37蛋白可能有酪氨酸磷酸酶的催化活性[39]. 另外, 在蛋白质一级结构的分子中发现, NS5ABP37分子结构中存5段纤维连接蛋白III型结构位点, 说明NS5ABP37具有细胞外基质蛋白的结构特点. 这些生物信息学推测的结果, 有待于进一步的实验研究证实.

未知功能基因的克隆化是研究病毒性肝炎发病机制的重要的创新知识的源泉. 关于肝炎病毒结合蛋白的筛选, 目前酵母双杂交技术系统3得到了广泛的应用. 经过多年的改进, 其筛选的效率和准确性已经有了可靠的保证. 结合体外的免疫[40-45]共沉淀技术的研究, 确立蛋白-蛋白之间的相互作用已经有了可靠的保证. 因为正常的肝细胞中没有这些肝炎病毒的蛋白, 当肝细胞突然获得了这些肝炎病毒蛋白之后, 通过蛋白-蛋白之间的结合, 对于肝细胞的正常的生物学功能就会产生显著的影响. 比如肝炎病毒蛋白结合的是一种蛋白酶类, 如本项研究的结果提示NS5ABP37可能具有酪氨酸磷酸酶的活性, 可能就会改变了这种蛋白酶的活性; 如果肝炎病毒蛋白结合的对象是一种蛋白酶结合的底物蛋白, 就会改变这种蛋白作为底物蛋白的性质. 这样, 或许还通过影响肝细胞中蛋白的正常的细胞内转位, 从而改变了肝细胞的正常的信号转导途径, 改变了细胞的生长、凋亡, 引起肝细胞的病变, 甚至是恶性转化. NS5ABP37蛋白具有Fn-III结构位点可能具有十分重要的生物学意义. 生物信息学分析结果表明, NS5ABP37蛋白与LAR蛋白之间具有一定的同源性. 研究表明, LAR蛋白分子结构中也有Fn-III位点结构. 利用噬菌体DNA文库和黏粒基因组DNA克隆技术, O'Grady et al[39]对于人白细胞普通抗原相关分子(leukocyte-common antigen-related molecule, LAR)酪氨酸磷酸酶(tyrosine phosphatase)的结构进行了研究. LAR基因由33个外显子组成, 大小为85 kb. 外显子2 编码信号肽序列以及成熟LAR蛋白的前4个氨基酸残基. 外显子3-7编码免疫球蛋白样结构位点, 外显子8-17编码8个Fn-III位点. 外显子18-22编码膜相关和跨膜位点, 外显子23-33编码2个保守的酪氨酸磷酸酶位点. 外显子1的功能还没有确定. 逆转录聚合酶链反应扩增结果表明在外显子13的第5个FnIII结构域可能存在不同的剪接体. RNase 保护分析结果表明, 人LAR mRNA外显子13的剪切是主要的剪切类型[46-50]. 在LAR mRNA的第4、5、6、7个FnIII位点区也可能存在着剪切. 这些发现有助于研究LAR细胞外围点的功能. 这些结构上的类似, 有助于推测NS5ABP37蛋白的可能的生物学功能. 但是, 至于NS5ABP37蛋白确切的结构和功能, 以及NS5ABP37蛋白在HCV感染中所发挥的病理生理学作用, 必须通过进一步的实验加以证实和发掘.