Copyright

©The Author(s) 2004. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.

丙型肝炎病毒核心蛋白结合视黄醇脱氢酶11蛋白

成军, 李克, 王琳, 陆荫英, 刘妍, 钟彦伟

成军, 李克, 王琳, 陆荫英, 刘妍, 钟彦伟, 中国人民解放军第302医院传染病研究所基因治疗研究中心、全军病毒性肝炎防治研究重点实验室 北京市 100039

成军, 男, 1963-08-17生, 山东省淄博市人, 汉族. 1986年毕业于第一军医大学军医系, 获医学学士学位, 1989年毕业于军医进修学院, 获传染病学硕士学位, 1994年毕业于北京医科大学, 获传染病学博士学位, 1994-11-17/1997-12-01在美国得克萨斯大学健康科学中心临床免疫与传染病科完成博士后研究, 主任医师, 主要研究肝炎病毒与肝细胞相互作用的分子生物学机制.

ORCID number: $[AuthorORCIDs]

基金项目: 国家自然科学基金攻关项目, No. C03011402, No. C30070689, No. C39970674, No. C30070689; 军队"九、五"科技攻关项目, No. 98D063; 军队回国留学人员启动基金项目, No. 98H038; 军队"十、五"科技攻关青年基金项目, No. 01Q138; 军队"十、五"科技攻关面上项目, No. 01MB135.

电话: 010-66933391 传真: 010-63801283

收稿日期: 2003-07-12

修回日期: 2003-08-10

接受日期: 2003-08-16

在线出版日期: 2004-02-15

目的: 丙型肝炎病毒(HCV)的核心蛋白是HCV基因组编码的一种主要的结构蛋白, 研究表明这种病毒的蛋白具有复杂的生物学调节作用.

方法: 以HCV的核心蛋白作为诱饵(bait), 利用酵母双杂交技术, 对于肝细胞表达型酵母细胞 cDNA文库进行筛选. 对于在缺陷型培养基上生长的真阳性酵母集落, 进行回交实验, 并对于cDNA文库表达载体质粒中插入的基因片段进行序列分析和生物信息学分析.

结果: 其中一个克隆命名为HCBP12, 后来证明为视黄醇脱氢酶11(retinol dehydrogenase 11, RDH11), 或称为雄性激素调节的短链脱氢酶/还原酶1(androgen-regulated short-chain dehydrogenase /reductase 1, ARSDR1).

结论: 这是首次发现和证实HCV核心蛋白与视黄醇脱氢酶11之间存在着相互结合和相互作用, 为充分阐明HCV核心蛋白在HCV感染发病机制中的作用, 开辟了新的研究方向.

关键词: N/A

引文著录: 成军, 李克, 王琳, 陆荫英, 刘妍, 钟彦伟. 丙型肝炎病毒核心蛋白结合视黄醇脱氢酶11蛋白. 世界华人消化杂志 2004; 12(2): 286-290

Identification and characterization of retinol dehydrogenase 11 as a hepatitis C virus core protein-binding protein by yeast-two hybrid technique

Jun Cheng, Ke Li, Lin Wang, Yin-Ying Lu, Yan Liu, Yan-Wei Zhong

Jun Cheng, Ke Li, Lin Wang, Yin-Ying Lu, Yan Liu, Yan-Wei Zhong, Gene Therapy Research Center, Institute of Infectious Diseases, 302 Hospital of PLA, Beijing 100039, China

Supported by: National Natural Science Foundation of China No. C03011402, No. C30070689, and Returned Scholarship of General Logistics Department of PLA of China.

Correspondence to: Dr. Jun Cheng, Gene Therapy Research Center, Institute of Infectious Diseases, The 302 Hospital of PLA, 100 Xisihuanzhong Road, Beijing 100039, China. cj@genetherapy.com.cn

Received: July 12, 2003

Revised: August 10, 2003

Accepted: August 16, 2003

Published online: February 15, 2004

0 引言

丙型肝炎病毒(HCV)的基因组编码大约10种结构和非结构蛋白, 在HCV的生活周期、HCV感染的致病机制中具有十分重要的作用[1-5]. HCV核心蛋白是HCV基因组编码的一种重要的结构蛋白, 除了与HCV RNA结合构成HCV核心颗粒之外, 还具有广泛的生物学调节作用[6-10]. HCV核心蛋白与HCV感染的靶细胞的细胞周期、细胞凋亡、信号转导、HCV感染的慢性化、以及正常细胞的恶性转化等调节过程有十分密切的联系[11-15]. HCV核心蛋白的表达, 对于HCV感染细胞的影响机制是多方面的, 其中之一就是HCV核心蛋白与肝细胞中的蛋白之间的结合和相互作用[16-20]. 如果结合的蛋白是一种激酶, 就会改变激酶的活性, 如果是一种底物蛋白, 就会改变这种底物蛋白的性质. HCV核心蛋白对于HCV感染的靶细胞的信号转导具有显著的影响[21-25]. 因此, 关于HCV核心蛋白的结合蛋白的研究就十分重要[26-30]. 既往应用不同的技术对于HCV核心蛋白的结合蛋白进行筛选, 获得了一系列的重要信息, 我们为了进一步拓宽HCV核心蛋白结合蛋白研究的范围和深度, 利用酵母双杂交技术对于肝细胞cDNA表达型酵母细胞文库进行筛选, 首次证实HCV核心蛋白可以与视黄醇脱氢酶11(retinol dehydrogenase 11, RDH11)或称为雄激素调节短链脱氢酶/还原酶1(androgen-regulated short-chain dehydrogenase /reductase 1, ARSDR1)进行结合, 从而为研究HCV核心蛋白的生物学作用研究开辟了新的方向.

1 材料和方法

1.1 材料

pGBKT7-BD克隆载体、pGADT7-AD克隆载体、pGBKT7-53对照质粒、pGBKT7-Lam对照质粒, Saccharomyces cerevisiae AH109酵母株、Y187酵母株(K1612-1)、预转化入酵母的对照质粒pGBKT7-p53(AH109)、编码DNA-BD/鼠p53融合蛋白、pTD1-1 (Y187)、质粒pACT2中编码AD/SV40大T抗原融合蛋白、以及预转化的cDNA肝文库(Y187)、质粒pACT2表达AD/cDNA文库融合蛋白(PT3183-1), 以上产品均购自Clontech公司. 酵母YPDA培养基、SD/-Trp、SD/-Leu、SD/-Trp/-Leu、SD/-Trp/-Leu/-His、SD/-Trp/-Leu/-His/-Ade培养基, X-α-半乳糖苷酶(Gal)等购自Clontech公司, 半硫酸腺苷、醋酸锂购自Sigma公司[31-32].

1.2 方法

1.2.1 诱饵质粒载体的构建及酵母配合实验: HCV核心蛋白的酵母表达载体pGBKT7-core由本室构建, 用醋酸锂法[4]转入酵母细胞AH109后, 在四缺培养基上培养排除其自身激活作用. 挑取在SD/-Trp选择培养基上生长转化子(计数大于1×109细胞/ml)与肝文库混合, 30 ℃轻摇配合过夜, 24 h后铺板SD/-Trp/-Leu/-His 25块、SD/-Trp/-Leu/-His/-Ade 25块. 同时进行阳性对照实验及文库滴定. 生长6-18 d后把长出的大于2 mm的酵母集落, 在铺有 X-α-半乳糖苷酶的QDO上检查α-半乳糖苷酶活性, 认为在QDO培养基上生长且出现蓝色菌落的配合为阳性集落[33-35].

1.2.2 阳性质粒的克隆和分析: 挑取真正的阳性集落按照试剂盒提供的操作指南Lyticase法提取酵母质粒. 提取的质粒以复杂冰冻高效感受态方法转化大肠杆菌, 于含有氨苄青霉素的SOB平板培养, 所获得的菌落酶切鉴定后测序. 阳性克隆DNA测序后, 提交GenBank分析, 所获新的基因存入GenBank数据库.

2 结果

2.1 表达载体的构建

利用重组表达载体的限制性内切酶作图分析和插入片段的核苷酸序列分析, 证实构建的pGBKT7-HCV-core表达载体正确.

2.2 酵母双杂交筛选

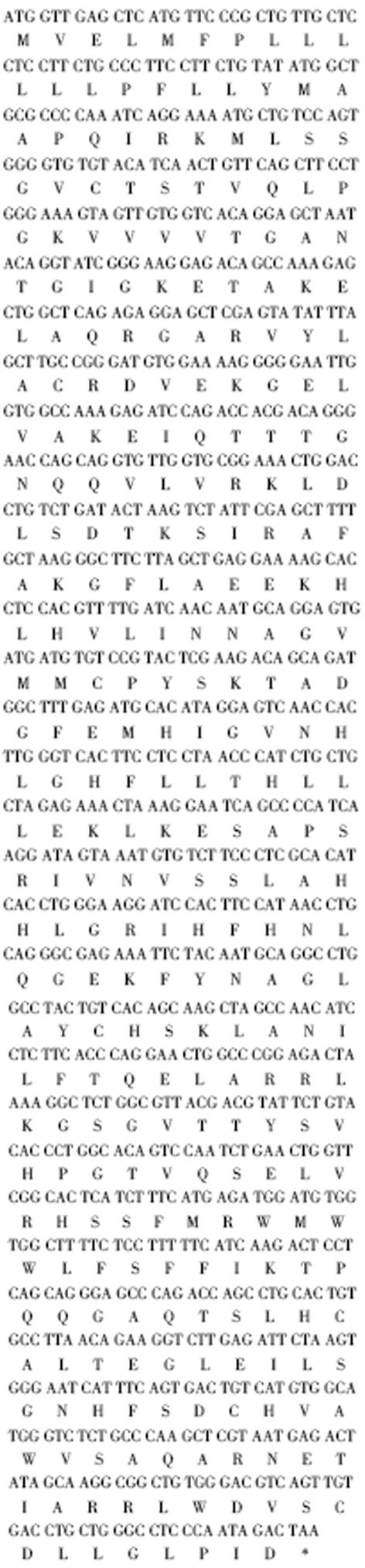

利用HCV核心蛋白作为诱饵, 对于人肝细胞的cDNA文库进行筛选, 获得了36个既能在4重缺陷培养基上生长, 又能在α-半乳糖苷酶底物的存在下变蓝的阳性酵母菌落. 对于阳性菌落的插入cDNA片段进行序列分析, 其中第12号克隆与已知的功能基因没有显著的同源性, 命名为HCV核心蛋白结合蛋白12(HCBP12), 被GenBank收录, 收录号为AF395068. HCBP12基因开放读码框架含有954 nt, 编码产物由318 aa组成(图1).

图1 人HCBP12基因及其编码产物一级结构序列.

2.3人HCBP12同源基因序列的搜索

在我们完成HCBP12的基因克隆化数月之后, 在GenBank中又收录了视黄醇脱氢酶11或称为雄性激素调节的短链脱氢酶/还原酶1. 我们的HCBP12克隆, 实际上就是视黄醇脱氢酶11或称为雄性激素调节的短链脱氢酶/还原酶1.

3 讨论

未知功能基因的克隆化是研究病毒性肝炎发病机制重要的创新知识的源泉[36-40]. 以研究蛋白-蛋白相互作用的酵母双杂交技术, 首先是用于验证两种已知蛋白之间的结合, 随着表达型cDNA文库的构建和应用, 酵母双杂交技术还可用来筛选未知功能的新基因, 这也是后基因组计划, 即蛋白质组计划中的支柱技术类型之一[41-45]. 随着α和a型单倍体酵母及其配合技术的引入, 取代了文库质粒的转染环节, 从而使酵母双杂交技术的筛选效率大大提高. 在以丙型肝炎病毒核心蛋白为"饵"的酵母双杂交技术筛选过程中, 我们不仅发现了一些已知功能的蛋白类型, 例如本文发现的与HCV核心蛋白结合的视黄醇脱氢酶11或称为雄性激素调节的短链脱氢酶/还原酶1之外, 我们还发现了与HCV核心蛋白结合的新型蛋白的基因[46-60]. 我们的结果充分说明了酵母双杂交技术在蛋白质组计划、HCV核心蛋白结合蛋白的筛选中的重要作用和地位.

Moore et al[61]克隆了小鼠短链脂肪酸脱氢酶/还原酶 (SDR) 基因家族的一个新成员, 成为小鼠前列腺短链脱氢酶/还原酶1 (Psdr1). 来自睾丸的Psdr1的cDNA大小为3.2 kb, 编码的Psdr1 的蛋白由316 aa组成, 与人的同源基因序列的同源性为85%. Northern blot杂交分析结果表明, Psdr1在小鼠的睾丸和肝脏中的表达水平最高, 但是表达的分子类型却不同. 对于基因启动子序列的分析结果表明, 具有保守的雄激素应答元件(androgen response element)和孕酮的应答元件(progesterone response element). 小鼠的Psdr1基因在染色体上的定位是12q31-34, 相当于人PSDR1在染色体上的定位(14q23-24.3). 这些研究结果表明, Psdr1属于一种组织特异性视黄醇和类固醇代谢相关的酶类. Wang et al[62]对于眼外组织中的重组人11-顺-视黄醇脱氢酶、类固醇激素、视黄醇等对于Rdh5基因转录表达的影响. Rdh5 催化9-顺-视黄醇的代谢, 与催化11-顺-视黄醇的代谢效率相同, 也可以催化雄性激素的代谢. Rdh5 mRNA在眼外组织中具有广泛的表达活性, 肝脏、乳腺的表达水平最高. 另外的表达位点还包括结肠、胸腺、小肠、肾、膀胱、胰腺、脾、心、子宫、卵巢、睾丸和脊髓等. 胎儿肝脏中也有高水平的Rdh5 的表达, 是胎儿组织中表达水平最高的组织类型. 人Rdh5和9-顺-视黄醇脱氢酶实际上是同一个基因.

11-顺-视黄醇脱氢酶催化顺-视黄醇的氧化反应, 这是9-顺-视黄酸生物合成的限速步骤. 11-顺-视黄醇脱氢酶对于3α-羟基类固醇也具有催化作用, 因此认为11-顺-视黄醇脱氢酶参与类固醇的代谢. Huang et al[63]建立了11-顺-视黄醇脱氢酶基因稳定转染的293细胞系, 只要给予适当的辅助因子, 293细胞中表达的11-顺-视黄醇脱氢酶可以催化一系列性激素的转化. 这一途径可以看作是外周组织非经典途径的具有活性的雄性激素的产生途径. 为了阐明11-顺-视黄醇脱氢酶(11-cis-retinol dehydrogenase)以及9-顺-视黄酸生物合成的过程和作用, Driessen et al[64]建立了11-顺-视黄醇脱氢酶的基因敲除小鼠模型. 基因敲除模型可以正常发育, 包括视网膜的发育也正常. 光受体的数目没有显著的减少. 最近发现11-顺-视黄醇脱氢酶的基因突变与眼底病(fundus albipunctatus)的发病有关. Yamamoto et al[65]也发现11-顺-视黄醇脱氢酶的基因突变可以引起暗适应时间延长和眼底病.

从基因水平上来看病毒性肝炎的发病机制, 可以认为是正常的肝脏获得了肝脏之外的基因的表达, 就是肝炎病毒基因的表达. 因此, 病毒性肝炎也可以看作是一种基因病. 这种疾病的发病机制非常复杂, 其中之一就是肝炎病毒蛋白与肝细胞蛋白之间的相互结合和相互作用. 由于肝脏获得了正常情况下不存在的肝炎病毒蛋白, 通过蛋白-蛋白之间的结合和相互作用, 改变了肝脏正常的代谢途径. 本文的研究结果发现HCV核心蛋白可以与视黄醇脱氢酶11/雄性激素调节的短链脱氢酶/还原酶1结合, 可能会改变其酶学催化作用, 导致肝脏正常代谢途径的紊乱. HCV感染引起脂类代谢的异常, 与脂肪性肝炎(steatohepatitis)的发生发展密切相关. 另外, HCV感染也引起胰岛素抗性(insulin resistance, IR), 与II型糖尿病的发生发展有关[66-71]. 本文又发现HCV核心蛋白与视黄醇脱氢酶11/雄性激素调节的短链脱氢酶/还原酶1结合, 说明HCV感染可能通过其核心蛋白干扰性激素和类固醇激素的代谢途径. 已有的资料表明, HCV感染可以造成多方面的代谢异常, 这是HCV慢性感染发病机制的重要的组成部分. 有足够的资料表明, HCV感染可引起多代谢综合征(multiple metabolic syndrome, MMS). HCV感染与多代谢综合征相互关系的提出, 对于进一步认识HCV感染的发病机制, 从多个方面、多个角度认识HCV感染所引起的疾病、探讨不同的治疗措施, 具有重要的意义.