修回日期: 2003-03-20

接受日期: 2003-04-01

在线出版日期: 2003-08-15

观察小肠血管结构不良的组织病理形态, 以探讨其临床及组织病理学特点.

2例因小肠血管结构不良患者分别行部分小肠切除, 标本经甲醛固定, 常规制片, HE染色, 显微镜观察.

2例患者, 1例女性、81岁, 另1例男性、73岁, 均为长期反复发作的下消化道出血, 核素显像分别为小肠第2组及第5、6组出血. 大体检查分别见1处及多处微隆起红色病灶, 直径0.2-0.8 cm. 显微镜观察见黏膜下层和黏膜固有层静脉血管扩张, 迂曲.

小肠结构不良病灶较小, 需仔细检查标本, 核素显像有利于确定出血肠段, 显微镜下黏膜固有层静脉血管扩张对此病有诊断意义.

引文著录: 冯瑞娥, 赵大春, 陈杰. 小肠血管结构不良2例. 世界华人消化杂志 2003; 11(8): 1192-1192

Revised: March 20, 2003

Accepted: April 1, 2003

Published online: August 15, 2003

N/A

- Citation: N/A. N/A. Shijie Huaren Xiaohua Zazhi 2003; 11(8): 1192-1192

- URL: https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v11/i8/1192.htm

- DOI: https://dx.doi.org/10.11569/wcjd.v11.i8.1192

病例1女, 81岁, 4 a前无明显诱因出现黑便, 约1-2 d 1次, 成形, 量不多, 无呕血及腹痛, 不伴有晕厥、心悸. 血色素60-70 g/L, 曾予止血治疗并间断输血, 400 ml/1-1.5 mo, 症状无缓解. 2 a前, 结肠镜检查于盲肠见一息肉状肿物, 手术切除, 术后病理报告: 结肠绒毛腺管状腺瘤. 术后15 d开始间断排暗红色血便1-3次/d, 胃镜检查未见异常. 核素显像: 消化道第5、6组小肠出血, 手术切除部分小肠.

病例2男, 73岁, 近5, 出现黑便10次, 成形, 量不多, 其中一次伴头晕、心悸、大汗, 测血压60/40 mmHg, 曾止血及抗炎治疗. 胃镜检查未见异常, 肠镜检查距屈氏韧带40 cm及70 cm处小肠黏膜毛细血管扩张. 核素显像: 消化道第2组小肠间歇性出血, 故行部分小肠切除术.

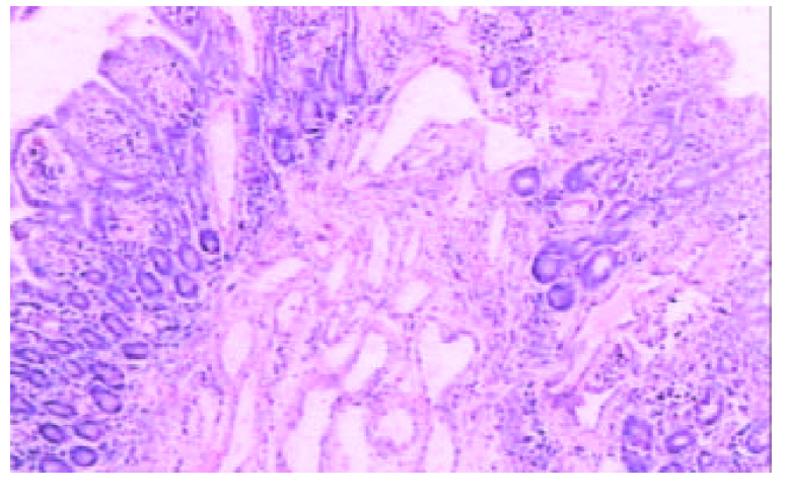

病理检查见切除肠管2段, 分别长17 cm、8.6 cm, 周径3-5 cm, 浆膜面光滑, 沿系膜对侧打开肠管, 分别见灰红色、微隆起病灶1处及3处, 直径0.2-0.8 cm, 切面黏膜灰红色.显微镜检查见黏膜固有层和黏膜下层血管扩张, 管腔不规则迂曲, 同一管壁可见薄厚不均的平滑肌细胞, 部分血管自黏膜下层向上穿过黏膜肌层达黏膜固有层. 病变处黏膜绒毛增宽、扁平、消失, 部分上皮脱落; 黏膜及黏膜下层炎症细胞无明显增多, 间质纤维组织增生不明显, 肌层和浆膜层未见血管异常(图1).

肠道血管结构不良常见于老人, 累及盲肠和右半结肠, 病变较小, 常多发. 由于在临床及病理诊断上有一定的困难, 所以准确的发病率难以统计. 结肠镜检查的发病率约占3-6%. 临床表现为反复发作的下消化道出血, 有时为大出血, 患者可以伴有主动脉狭窄和Von Willebrand病. Mitsudo et al研究认为肠道血管结构不良不是一个肿瘤性疾病, 而是肠道正常血管在老年人的退行性改变.

本文报道2例均为老年患者, 有长期反复发作的下消化道出血, 1例伴贫血, 需长期输血治疗. 核素显像均提示为小肠活动性出血.切除小肠检查分别见1处及3处黏膜微隆起红色病灶, 直径0.2-0.8 cm. 病灶处显微镜检查可见黏膜固有层及黏膜下层静脉性血管扩张, 迂曲. 因此我们认为核素显像对临床上确诊肠道血管结构不良的出血部位有帮助.

肠道血管结构不良由于病灶较小, 切除后标本中血管有塌陷, 从而造成临床及病理诊断的困难. 因此有研究对切除标本血管内灌注放射性物质及肠道灌注甲醛, 以便更好显示黏膜内扩张的血管, 但这些方法均繁琐、费时, 同时增加患者的经济负担, 在日常的病理工作中很难推广. 病理医生了解肠道血管结构不良的大体和镜下特点, 有利于我们在常规病理工作中更好的诊断此病. 对于临床上因反复下消化道出血而可疑为血管结构不良的标本, 病理医生要仔细检查大体标本, 以便发现较小的灰红色病灶. 镜下黏膜固有层静脉性血管扩张对血管结构不良有诊断意义.虽然此病同时也伴有黏膜下血管扩张, 但由于黏膜下层正常时就有较丰富的毛细血管、小静脉及动脉, 任何原因引起的血液循环改变均可引起黏膜下层血管扩张, 淤血, 因此仅有黏膜下层血管扩张、迂曲不足以诊断此病.